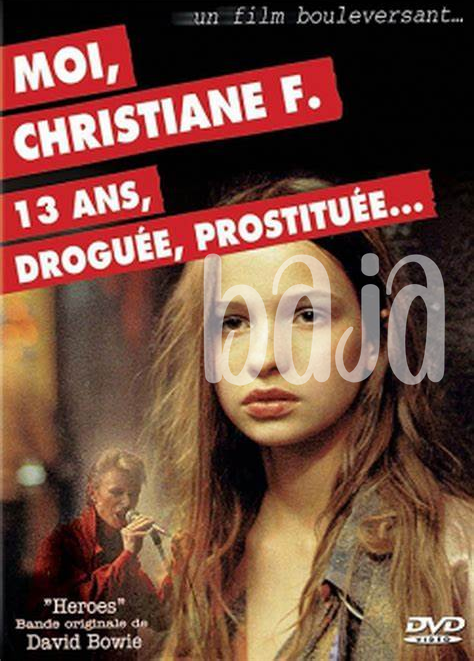

Découvrez Comment Le Film Christiane F Capture La Réalité Dure De La Vie D’une Jeune Fille De 13 Ans, Droguée Et Prostituée. Visionnez-le En Streaming Maintenant.

**le Réalisme Dans Le Film Christiane F** Comment La Réalité a Été Capturée.

- Les Personnages Authentiques Et Leurs Luttes Humaines

- La Bande-son : Un Reflet Des Émotions Brutes

- L’importance Des Lieux Dans La Narration Réaliste

- La Représentation De La Jeunesse Et De L’addiction

- Techniques Cinématographiques Qui Plongent Dans La Réalité

- Multi-perspectives : La Vérité À Travers Différents Yeux

Les Personnages Authentiques Et Leurs Luttes Humaines

Dans “Christiane F”, les protagonistes incarnent des luttes humaines poignantes qui résonnent avec une profondeur particulière. Chaque personnage est méticuleusement construit pour refléter des réalités de la vie urbaine, du désespoir à l’espoir, tout en illustrant les conséquences d’un environnement dévasté par l’addiction. Par exemple, Christiane elle-même, usant de son charme et de sa vulnérabilité, navigue dans un univers où les “happy pills” sont monnaie courante, mais où la douleur et l’isolement finissent souvent par l’emporter.

Les interactions entre les personnages sont extrêmement authentiques. Ils se battent contre des démons personnels, parfois sous forme de “cocktail” de drogues qui promettent évasion et plaisir, mais qui souvent entraînent la destruction. Ce constat est particulièrement illustré dans leurs relations interpersonnelles, où la loyauté et la trahison se mélangent, créant un tableau complexe de l’adolescence perdue. Les moments de camaraderie sont souvent teintés de tension, les jeunes essayant “stat” de se redresser au-dessus de leurs addictions.

Les personnages secondaires enrichissent également cette œuvre réaliste. Chacun d’eux possède un passé unique, renforçant l’idée que l’addiction ne connaît pas de frontières sociales. Les “drug deals” dans les ruelles s’illuminent parmi les “pharm parties”, des rassemblements où la détresse humaine est échangée contre un semblant de bonheur.

La représentation esthétique de ces luttes humaines se traduit à travers des choix narratifs audacieux, accentuant l’impact émotionnel et permettant au spectateur de ressentir la montagne russe de sentiments. Ainsi, chaque scène devient un reflet de la lutte intérieure de ces jeunes, offrant une immersion profonde dans leur réalité.

| Personnages | Luttes |

|---|---|

| Christiane | Addiction aux drogues, recherche d’acceptation |

| Detlef | Pression sociale, alternatives à la vie de rue |

| Autres jeunes | Trahison, loyauté, quête de liberté |

La Bande-son : Un Reflet Des Émotions Brutes

La bande-son de Christiane F est un élément essentiel qui établit une connexion émotionnelle profonde avec le public. En intégrant des morceaux emblématiques des années 70, le film parvient à capturer non seulement l’ambiance de l’époque mais aussi les tourments intérieurs de ses personnages. La musique, souvent bruyante et chaotique, reflète les luttes humaines et les évasions de la jeunesse face aux réalités de l’addiction. Les titres choisis, allant des ballades mélancoliques à des rythmes plus rapides, quantifient le sentiment d’urgent besoin d’échapper à un monde en décomposition. Dans un sens, chaque note constitue une ‘prescription’ musicale, prescrivant un mélange d’émotions qui font écho à l’expérience vécue par les personnages.

La représentation audacieuse des thèmes, tels que l’addiction et la prostitution, s’accompagne de cette bande-son quasi cathartique. Les mélodies deviennent un elixir pour l’âme des personnages, accentuant leur détresse tout en offrant un moment d’euphorie illusoire. Cette dualité est symbolisée par des chansons qui, tout en étant dansantes, sont souvent liées à des expériences sombres, telles que celles vécues lors des ‘pharm parties’. Ce contraste entre le texte musical et les images fortement réalistes du film rend palpable l’intensité émotionnelle de l’œuvre. Christiane F, à 13 ans, droguée et prostituée, est ainsi dépeinte comme un reflet troublant des réalités de la jeunesse, où la musique agit à la fois comme refuge et comme miroir des luttes.

L’importance Des Lieux Dans La Narration Réaliste

Dans “Christiane F”, les lieux ne sont pas de simples cadres de l’histoire, mais des entités vivantes qui transmettent une réalité brute et poignante. Les ruelles sombres, les stations de métro austères et les clubs clandestins deviennent des témoins silencieux des luttes des personnages principaux. C’est dans ces environnements hostiles que Christiane et ses amis se heurtent à leurs démons, se glissant entre les ombres tout en cherchant du réconfort dans le monde de la drogue et de la prostitution. Ces espaces évoquent une ambiance claustrophobe, presque paralysante, et participent activement à l’immersion du spectateur dans leur réalité dévastatrice.

La représentation des lieux de vie et de consommation de drogues, comme les friches industrielles ou les coins de rue où se déroulent des échanges illicites, souligne l’impact environnemental sur la jeunesse. En évoquant des rassemblements de “Pharm Party”, le film montre comment les adolescents jonglent entre prescription et addiction, leurs espoirs s’effondrant sous le poids de l’illusion d’un élan euphorique temporaire. Ce décor brut et réaliste attire sympathie, tout en dépeignant une société indifférente à la souffrance des plus jeunes, illustrant ainsi une tragédie sociale.

Chaque lieu choisi dans le film participe de manière significative à la narration. Les scènes s’articulent autour de lieux chargés d’histoires, rendant palpable la cruelle réalité à laquelle les personnages tentent de faire face. Par exemple, le chemin que Christiane emprunte pour se rendre à ses rencontres avec le Candyman devient une métaphore des choix déchirants qu’elle doit faire. En utilisant ces espaces, “Christiane F” parvient à créer une atmosphère où l’espoir est un luxe et où la désillusion côtoie chaque instant, rendant l’expérience à la fois inconfortable et profondément résonnante.

La Représentation De La Jeunesse Et De L’addiction

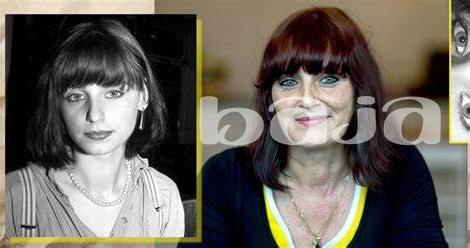

Dans le film “Christiane F”, la jeunesse est dépeinte comme étant à la fois vulnérable et dévastée par l’addiction. À seulement 13 ans, Christiane est un symbole d’une époque où les jeunes se retrouvaient piégés dans un environnement hostile. Sa transformation de jeune fille innocente en droguée et prostituée illustre les pressions sociales et émotionnelles qui pèsent sur les adolescents. Le film montre comment ces jeunes, souvent en quête d’évasion, se tournent vers la drogue comme une solution temporaire à leurs problèmes, mais se retrouvent vite emprisonnés dans un cycle néfaste.

La représentation de la dépendance à travers les yeux de Christiane met en lumière une réalité effrayante. Les “happy pills” et autres substances deviennent des échappatoires, mais à quel prix ? En explorant les soirées, appelées “pharm parties”, où les jeunes échangent des médicaments, le film souligne l’absence de soutien et le sentiment d’isolement qui régissent la vie de ces adolescents. Leur lutte contre les “narcs” et les dangers des “pill mills” révèle un monde où les jeunes sont souvent abandonnés à eux-mêmes, cherchant refuge dans des amitiés toxiques plutôt que dans un dialogue constructif avec les adultes.

À travers des scènes poignantes, le réalisateur capture la désespérance et l’angoisse face à l’inévitable déchéance. Les décisions de Christiane révèlent une spirale d’autodestruction, illustrant comment l’addiction se nourrit de la solitude et du désespoir. Le film, bien plus qu’un simple récit, constitue un cri de détresse pour une génération à la dérive.

Techniques Cinématographiques Qui Plongent Dans La Réalité

Dans le film “Christiane F.”, les techniques cinématographiques utilisées jouent un rôle essentiel dans la création d’une atmosphère immersive qui reflète la réalité brutale de la vie de jeunes drogués et prostitués. La caméra à l’épaule, par exemple, permet une proximité palpable avec les personnages, rendant leurs luttes palpables. Les plans serrés sur les visages déformés par la drogue capturent les émotions intenses, qu’il s’agisse de la désolation ou de l’euphorie éphémère d’une “Pharm Party”. Les changements rapides de lumière et de couleur évoquent non seulement l’instabilité psychologique des protagonistes, mais aussi les effets des “Happy Pills” qu’ils consomment. De plus, les choix de mise en scène et de montage créent une narration linéaire et désordonnée, mimant ainsi le chaos de la vie quotidienne de ces jeunes perdus.

Les gros plans et les angles de caméra audacieux soulignent l’importance de l’environnement sur les comportements des personnages. Les lieux de consommation de drogue, souvent des espaces clos et oppressants, accentuent le sentiment de claustrophobie et de désespoir. De même, le jeu d’acteur brut, sans artifices, fait écho à une réalité que l’on pourrait voir dans un streaming de documentaires sur les addictions. La combinaison de tous ces éléments techniques permet non seulement de vivre les souffrances et les plaisirs de ces jeunes, mais également de comprendre la complexité de leur existence en tant qu’êtres humains. Un regard réaliste est ainsi offert sur une société qui, parfois, préfère détourner le regard.

| Élément | Impact |

|---|---|

| Caméra à l’épaule | Proximité avec les personnages |

| Plans serrés | Capturent des émotions intenses |

| Changements de lumière | Évoquent l’instabilité psychologique |

| Jeu d’acteur brut | Réalité sans artifices |

Multi-perspectives : La Vérité À Travers Différents Yeux

Dans “Christiane F”, l’utilisation de multiples perspectives enrichit considérablement la narration. Chaque personnage, qu’il soit un proche ou un, comme un Candyman, apporte une vision unique de l’univers de la drogue et de l’addiction. Par exemple, la jeune héroïne navigue à travers sa propre réalité tragique, tandis que ses amis et les adultes de son entourage dévoilent des facettes différentes de la même tragédie. Cette approche contribue à créer un tableau plus complet et nuancé des luttes humaines, mettant en lumière les choix difficiles qu’ils doivent faire.

Le film ne se contente pas de montrer les effets dévastateurs de la toxicomanie sur ceux qui l’expérimentent directement; il explore aussi comment la société réagit à ces crises. Les personnages secondaires, souvent les parents ou les travailleurs sociaux, apportent un éclairage critique sur la manière dont la communauté gère ces situations. Leurs opinions et préjugés révèlent des vérités parfois difficiles à entendre, mais indispensables pour comprendre l’ensemble du problème. Ainsi, la représentation de la jeunesse et de l’addiction est accentuée par ces voix variées, rendant l’expérience plus authentique.

En intégrant différentes perspectives, le film nous invite à réfléchir sur la complexité des relations humaines et sur la manière dont les choix individuels interagissent avec les influences sociétales. Les segments où le personnage principal fait face aux conséquences de ses actes, tels que les interactions dans un Pharm Party, révèlent la lutte interne entre désir et raison. Cette diversité dans le récit permet aussi d’explorer des thèmes de solidarité et d’isolement, montrant que même dans un monde de dépendance, il existe des moments de connexion.

Finalement, il est essentiel de reconnaître que ces multiples angles narratifs soulignent les disparités dans l’expérience de l’addiction. Le film ne verse pas dans le sensationnalisme; il s’efforce de dépeindre la réalité telle qu’elle est, avec toutes ses nuances, ses souffrances et ses espoirs. Le fait que chaque personnage ait une histoire unique et un chemin différent rend l’impact de l’œuvre d’autant plus fort, faisant de “Christiane F” une exploration poignante du combat contre la dépendance à travers différents yeux.