Découvrez Comment Les Rencontres Écologiques À Die Influencent Les Politiques Environnementales, Façonnant L’avenir De Notre Planète Grâce À Une Mobilisation Citoyenne Active.

**l’impact Des Rencontres Écologiques Sur Les Politiques**

- L’émergence Des Rencontres Écologiques Au Xxie Siècle

- La Synergie Entre Activisme Environnemental Et Gouvernance

- Les Exemples Marquants De Politiques Influencées

- Le Rôle Des Décisions Collectives Dans Le Changement

- Les Défis Rencontrés Lors De L’implémentation Des Idées

- L’avenir Des Politiques Écologiques Face Aux Nouvelles Rencontres

L’émergence Des Rencontres Écologiques Au Xxie Siècle

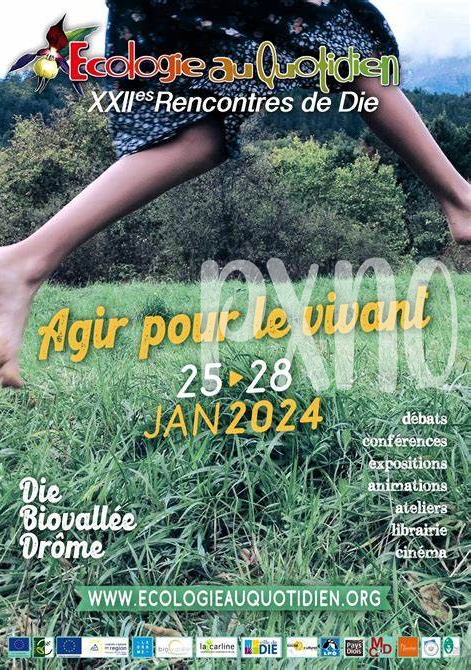

Au début du XXIe siècle, une véritable métamorphose a eu lieu dans la manière dont les préoccupations écologiques étaient abordées. Les rencontres écologiques, en tant que forums réunissant divers acteurs, allant des scientifiques aux citoyens engagés, ont commencé à s’organiser de manière plus fréquente et structurée. Ces événements ont servi de plateforme pour échanger des idées, partager des expériences et, surtout, créer des synergies entre le mouvement écologique et les décideurs politiques. L’émergence de ces rassemblements à l’échelle mondiale a permis de sensibiliser le public et d’influencer significativement les choix politiques dans le domaine de l’environnement.

Ces rencontres ont également joué un rôle crucial dans la formulation de prescriptions politiques qui vont au-delà des simples déclarations d’intention. Par exemple, lors de certaines conférences, des propositions concrètes de réglementations ont été élaborées, intégrant des recommandations telles que l’établissement de normes plus strictes pour les émissions de gaz à effet de serre. En s’appuyant sur des études et des analyses, ces discussions ont permis d’initier des changements immédiats dans les politiques nationales et internationales. C’est ainsi qu’une communauté engagée a pu influencer des décisions qui, auparavant, semblaient inaccessibles.

Cependant, malgré l’enthousiasme ambiant, des défis notables subsistent dans la mise en œuvre des propositions formulées lors de ces rencontres. Les tensions entre les intérêts économiques et les objectifs environnementaux demeurent, rendant certaines décisions ardues à traduire en actions concrètes. De plus, l’évolution rapide des enjeux écologiques exige une constante adaptation des politiques, souvent mal synchronisée avec les recommandations formulées. C’est donc dans ce contexte dynamique que les rencontres écologiques continuent d’évoluer, cherchant à acomplir leur potentiel d’influence sur les politiques environnementales.

| Événement | Date | Résultat |

|---|---|---|

| Conférence sur le climat | 2021 | Accord sur la réduction des émissions |

| Forum de la biodiversité | 2022 | Stratégies de conservation renforcées |

| Sommet des actions écologiques | 2023 | Engagements financiers pour la transition verte |

La Synergie Entre Activisme Environnemental Et Gouvernance

L’interaction entre les acteurs de l’activisme environnemental et les dynamiques de gouvernance représente un modèle fascinant d’engagement et de transformation sociétale. Dans ce cadre, les rencontres écologiques jouent un rôle central en réunissant non seulement les militants, mais aussi les décideurs politiques, les chercheurs et les citoyens. Ce mélange unique favorise un dialogue fructueux, dans lequel les idées novatrices se rencontrent avec les réalités de la mise en œuvre des politiques. Par exemple, lors d’événements comme les conférences internationales sur le climat, les participants échangent des énoncés clairs et des recommandations qui peuvent devenir des ‘scripts’ pour des actions futures, souvent traduits en initiatives concrètes par les gouvernements.

De plus, l’intégration des préoccupations environnementales dans les agendas politiques peut être perçue comme une ‘compound medication’ entre l’activisme et les structures gouvernementales. Les alliances formées lors de ces rencontres créent des synergies puissantes qui peuvent influencer des lois ou des réglementations. – un processus même qui, à ses débuts, a semblé utopique à certains. Ces développements soulignent l’importance d’initiatives collaboratives menant à des résultats tangibles. Des personnes impliquées dans la défense de l’environnement se transforment souvent en partenaires stratégiques pour les décideurs, en apportant une expertise qui ne peut être ignorée lors de l’élaboration de politiques.

Cependant, cette dynamique n’est pas sans défis. Les différends d’intérêt, les pressions politiques et le manque de ressources peuvent entraver l’efficacité de ces discussions. Les acteurs de l’activisme sont parfois confrontés à des obstacles similaires à ceux que connaissent d’autres secteurs, comme une ‘Pharm Party’ où les dynamiques cachées peuvent rendre la tâche plus compliquée. Néanmoins, le potentiel de transformation réside dans la capacité à maintenir un dialogue ouvert et inclusif, permettant ainsi de construire un cadre dans lequel les décisions collectives peuvent mener à des changements réels. Ces rencontres écologiques, comme le montre l’expérience jusqu’à présent, sont définitivement des éléments essentiels dans la création d’un futur plus durable.

Les Exemples Marquants De Politiques Influencées

Les rencontres écologiques ont joué un rôle pivot dans la transformation des politiques environnementales à travers le monde. Prenons l’exemple du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, qui a mis en lumière les enjeux liés à la durabilité. Ce rassemblement a inspiré de nombreuses nations à adopter des stratégies nationales en matière de changement climatique. Les accords internationaux, tels que l’Accord de Paris en 2015, ont également bénéficié des dynamiques créées par ces rencontres. Ce dernier a réussi à unir des pays autour d’objectifs communs, illustrant le pouvoir des alliances formées lors de ces événements.

Un autre exemple marquant réside dans les initiatives locales qui ont pris racine à travers les discussions tenues lors de ces rassemblements. Les villages et les villes ont commencé à promouvoir la durabilité en adoptant des politiques de recyclage et d’énergie renouvelable. Ces choix, bien que souvent considérés comme des mesures modestes, ont conduit à des changements significatifs dans la gestion des ressources. Les communautés ont, par la suite, intégré ces idées dans les politiques urbanistiques, démontrant que des actions à petite échelle peuvent, en effet, avoir un impact à grande échelle.

De plus, certaines rencontres ont mis en avant l’importance de la participation citoyenne dans la prise de décision politique. Cela a permis de renforcer la voix des ONG et des mouvements populaires, donnant un poids considérable aux préoccupations écologiques. Dans ce cadre, les “rencontres ecologie die” ont été des plateformes pour mobiliser les jeunes et promouvoir l’activisme, ce qui a incité les gouvernements à écouter des voix qui, auparavant, étaient souvent ignorées.

Enfin, il faut reconnaitre que ces rencontres sont également confrontées à des défis dans la mise en œuvre des politiques influencées. Les intérêts économiques et les lobbies peuvent freiner les initiatives prises. Toutefois, la persistance de ces mouvements et leur capacité à défendre des idées innovantes sont des facteurs essentiels permettant de maintenir l’élan en faveur des politiques écologiques. L’avenir semble prometteur, à condition que les acteurs continuent à s’engager et à lutter pour un changement durable.

Le Rôle Des Décisions Collectives Dans Le Changement

Les décisions collectives jouent un rôle crucial dans la transformation de notre environnement. Dans un contexte où les rencontres écologiques se multiplient, les acteurs tels que les gouvernements, les ONG et même les citoyens s’unissent pour créer un changement tangible. Ces rassemblements, souvent ponctués de discussions passionnées et d’idées innovantes, servent de catalyseurs pour des politiques environnementales plus efficaces. Chaque voix au sein de ces rencontres contribue à la création d’une stratégie cohérente, permettant de répondre rapidement aux besoins pressants liés à l’environnement, un peu comme un “Stat” donné dans une pharmacie pour traiter un problème immédiat.

Les décisions prises collectivement, souvent basées sur un consensus, permettent de surmonter les disparités d’opinions et d’établir une feuille de route claire. Cette synergie entre différents participants peut être comparée à un “cocktail” bien dosé, où chaque ingrédient, qu’il s’agisse d’idées, de législations ou d’initiatives, se combine pour renforcer l’impact global. Leurs discussions, parfois similaires à une “Pharm Party” où les participants échangent des idées, facilitent le partage d’expérience et la mise en œuvre de solutions innovantes à des défis communs.

Cependant, l’efficacité de ces décisions dépend également des mécanismes de mise en œuvre qui leur sont associés. Les participants doivent s’assurer que les idées élaborées lors des rencontres se traduisent en actions réelles et mesurables. Cela nécessite une coordination entre les différents acteurs, ainsi qu’une volonté politique renouvelée pour surmonter les obstacles potentiels. Bien qu’il soit parfois difficile d’atteindre un consensus parfait, chaque tentative de collaboration représente un pas en avant vers un avenir plus durable.

Les Défis Rencontrés Lors De L’implémentation Des Idées

Les rencontres écologiques, bien qu’indispensables pour promouvoir une gouvernance durable, font face à des obstacles non négligeables lors de l’implémentation des idées proposées. Tout d’abord, la divergence d’intérêts entre les parties prenantes complique la formulation de consensus. Les entreprises, par exemple, peuvent privilégier leurs objectifs économiques, négligeant ainsi les préoccupations environnementales. De plus, le manque de coordination entre les différents niveaux de gouvernement peut entraver l’application concrète des décisions prises lors des rencontres. Cette situation peut être comparée à une “Pharm Party”, où chaque participant cherche à tirer profit de la situation sans véritable collaboration. Par ailleurs, les défis liés au financement des initiatives écologiques exacerbent ce problème, car les ressources financières sont souvent limitées et doivent être allouées à des projets qui présentent un retour sur investissement immédiat, laissant les idées à long terme en attente.

En outre, l’engagement du public est essentiel pour garantir le succès des politiques environnementales. Cependant, la sensibilisation à l’importance des enjeux écologiques n’est pas toujours suffisante. Il est crucial que la société civile s’implique activement dans la formulation de politiques, mais cela nécessite un effort concerté pour surmonter les perceptions négatives et le scepticisme. Souvent, comme pour les “Happy Pills”, une fois que les gens prennent conscience des bénéfices potentiels, ils peuvent être plus enclins à soutenir des changements. Une approche innovante, à travers des efforts de communication ciblés et l’utilisation de plateformes collaboratives, peut aider à créer une dynamique positive. Même si les obstacles semblent vastes, une stratégie réfléchie pourrait transformer ces défis en opportunités, propulsant ainsi les initiatives écologiques vers un avenir prometteur.

| Défi | Description |

|---|---|

| Divergence d’intérêts | Conflits entre acteurs économiques et environnementaux. |

| Manque de coordination | Absence d’harmonie entre les gouvernements locaux et nationaux. |

| Engagement du public | Sensibilisation insuffisante et participation limitée de la société civile. |

L’avenir Des Politiques Écologiques Face Aux Nouvelles Rencontres

Les rencontres écologiques, qu’elles soient locales ou internationales, jouent un rôle fondamental dans la redéfinition des politiques environnementales. Avec un flux d’idées et de solutions innovantes, ces rassemblements permettent aux activistes, chercheurs et décideurs de partager leurs expériences. C’est à ce carrefour que le débat est nourri, et de nouvelles stratégies émergent pour combattre les défis écologiques contemporains. Ainsi, ces événements agissent comme un véritable elixir, revitalisant les approches traditionnelles face à la crise climatique et autres enjeux environnementaux.

Un autre aspect notable est la nécessité de faire face à des obstacles croissants, notamment ceux liés au financement et à l’engagement du gouvernement. Alors que les discussions prennent souvent de l’ampleur, la mise en œuvre sera très dépendante des décisions politiques qui doivent parfois surmonter des intérêts privés. Les gouvernements doivent s’engager à ne pas se contenter de promesses vides, mais à instaurer des règlements solides qui bénéficieront à la société. Ce processus peut, de manière figurée, se comparer à une “comp” dans le domaine pharmaceutique, où les systèmes de prescription sont souvent complexifiés par des enjeux d’accès et de budget.

La coopération internationale est également cruciale dans ce contexte. Les enjeux écologiques sont un problème mondial qui nécessite des réponses globales. Des rencontres telles que la COP ou des forums régionaux permettent une coordination et un échange de meilleures pratiques. Ces événements, au-delà de rassembler des acteurs, doivent également inspirer un sentiment d’urgence, en soulignant que le temps est compté et qu’il est stat pour agir.

En somme, le futur des politiques écologiques va dépendre de la capacité des parties prenantes à se rassembler, à surmonter les défis et à s’adapter aux changements rapides. Pour qu’il existe une véritable avancée, il est impératif d’encourager un dialogue constructif et inclusif, tout en s’assurant que chaque voix soit entendue. C’est par cette dynamique que les politiques pourront non seulement évoluer, mais surtout répondre efficacement aux enjeux de notre époque.